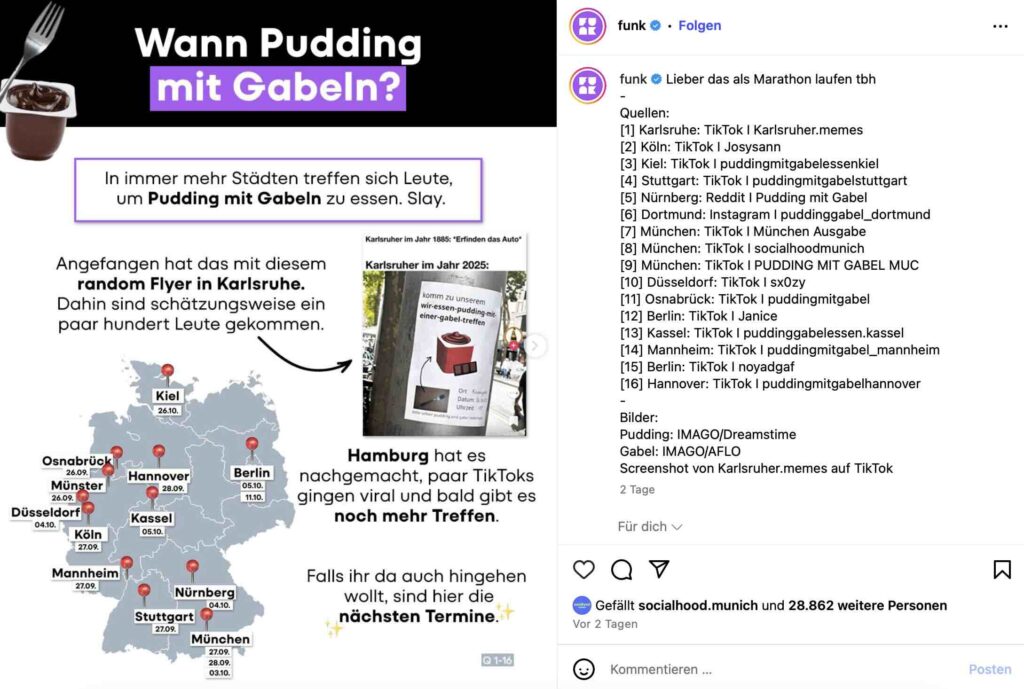

Ein Phänomen, das auf den ersten Blick absurd wirkt, erobert gerade, Ende September 2025, TikTok und reale Plätze in deutschen Städten: „Pudding mit Gabel essen Treffen“. Was in Karlsruhe am KIT begann, hat sich drei Wochen später, innerhalb von 5 Tagen über Social Media bundesweit verbreitet und inzwischen hunderttausende junger Menschen inspiriert. Videos von einem Treffen in Hamburg erreichten über 1,5 Millionen Views, über 210.000 Likes, oder auch ein weiteres mit über 100.000 Likes und lösten eine Welle an Begeisterung aus – viele User fragen bereits, wann es in ihrer Stadt soweit ist und folglich entstanden viele Initiativen, wie FUNK berichtet.

Das Ritual ist simpel: Man trifft sich, sitzt in großen Kreisen, zählt gemeinsam herunter, haut mit der Gabel auf den Puddingdeckel – und isst. Ohne Eintritt, ohne Agenda, ohne Barrieren.

TikTok Trend: Pudding mit Gabel essen Treffen wird gefeiert

Die Kommentare unter den Videos zeigen, wie sehr der Nerv der Zeit getroffen wird.

- „Wir brauchen mehr solcher Sachen! Ich glaube, das vereint die Leute wieder mehr nach Corona. Die Leute sind durch sowas viel offener.“

- „Das wird so lustig. Endlich wieder neue Leute kennenlernen”

- „Kann ich auch alleine hinkommen? Habe keine Freunde.“

Der Tenor: Niedrigschwellig, albern, verbindend – und genau deshalb so wertvoll.

Was wirklich dahintersteckt

Als Experte für Einsamkeitslösungen und soziale Gesundheit sehe ich in diesem Trend mehr als einen lustigen Flashmob. Er ist ein Symptom und ein Signal zugleich.

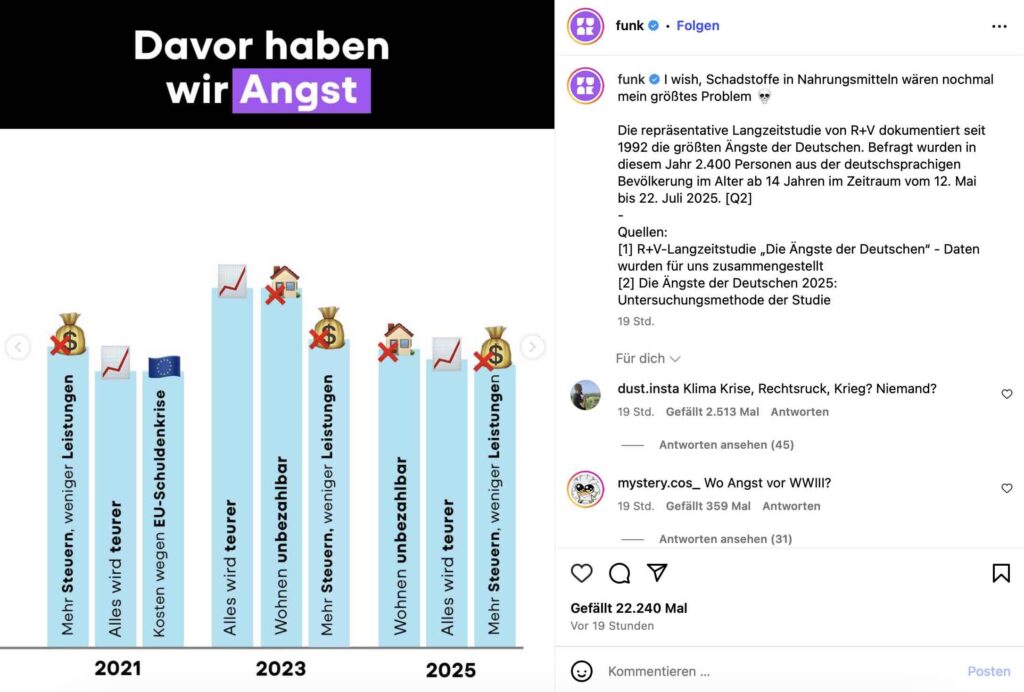

- Junge Menschen sind heute mit massiver sozialer Isolation konfrontiert – getrieben durch teure oder sogar unbezahlbare Mieten, wachsende Lebenshaltungskosten und ein Lebensumfeld, in dem nahezu jeder Quadratmeter monetarisiert wird.

- Wer wenig Budget hat, muss sich entscheiden: ein Zimmer zum Leben oder Geld für Kultur, Cafés und Freizeit. Viele bleiben dann zuhause – und verlieren den Zugang zu echter Begegnung.

- Digitale Angebote sind zwar ständig verfügbar, doch sie ersetzen nicht das Gefühl, Teil einer echten Gemeinschaft zu sein.

- In Deutschland ist das Gefühl der Einsamkeit weit verbreitet; etwa 60 Prozent der Bevölkerung erleben es in ihrem privaten Umfeld häufig, manchmal oder selten. (Einsamkeitsreport 2024, Techniker Krankenkasse)

- In Deutschland: „Knapp die Hälfte (46 Prozent) der 16- bis 30-Jährigen fühlen sich einsam.“ Davon „35 Prozent moderat einsam und etwa 10 Prozent sogar stark einsam.“ (#GenNow Report 2024, Bertelsmann Stiftung)

„Pudding mit Gabel essen Treffen“ ist deshalb mehr als ein Trend – es ist ein Symbol für den Mangel an konsumfreien, sozialen Räumen, die jungen Menschen heute fehlen.

Warum das ernst zu nehmen ist

Der Erfolg solcher spontanen Treffen ist ein Warnsignal: Gen Z und Y haben eine tiefe Sehnsucht nach Zugehörigkeit, Leichtigkeit und neuen sozialen Kontakten – ohne Eintrittspreise, Konsumzwang oder Leistungsdruck.

Das Phänomen zeigt die Untätigkeit in großen Teilen und verfehlten Angebote von Politik, öffentlichen Institutionen und Gesellschaft, für junge Menschen verlässliche, niedrigschwellige soziale Infrastruktur zu schaffen. Räume, in denen man einfach zusammenkommen kann – unabhängig von Einkommen, Wohnsituation oder Konsumkraft – sind rar geworden. Dementsprechend nahmen über 400 Personen am Pudding mit Gabel essen in München am Sonntag, 28. September 2025, zeitgleich zum Oktoberfest, teil, wie der BR24 auf seiner Website als auch Instagram berichtet hat.

„Pudding mit Gabel essen Treffen“ ist kein Gag, den man belächeln sollte, sondern ein Spiegel: Junge Menschen müssen sich ihre sozialen Treffpunkte selbst erfinden, weil etablierte Strukturen fehlen.

Meine Empfehlung als IRL Social Experte

Damit solche Formate nicht nur als virale Ausreißer bestehen bleiben, braucht es:

1. Konsumfreie Räume schaffen – aber richtig

Die sogenannten „Dritten Räume“ müssen nicht von Politik oder Wohlfahrtsverbänden entworfen werden, sondern von Menschen, die die Lebensrealität junger Menschen verstehen. Gebt ihnen Gestaltungsspielraum und bezahlt Expert:innen wie IRL Community Builder (z. B. Friendship Clubs, Book-Clubs, Run Clubs, Walk & Talk Formate). Sie wissen, wie man Begegnungen schafft, die nicht nur funktionieren, sondern auch cool genug sind, um dauerhaft angenommen zu werden.

2. Niedrigschwellige soziale Infrastruktur fördern

Es reicht nicht, auf spontane Trends wie das Pudding-mit-Gabel-Essen zu hoffen. Städte und Institutionen brauchen Strukturen, die regelmäßige und verlässliche Begegnungen ermöglichen. Das kann von wöchentlichen Community-Tagen in modernen, Community Spaces, Cafés, Bibliotheken oder Parks reichen bis hin zu kleinen, dezentralen Formaten, die sich leicht wiederholen lassen.

Entscheidend ist die Planbarkeit: Junge Menschen müssen wissen, dass sie an einem bestimmten Tag sicher andere treffen können – ohne Kosten, ohne Anmeldehürden, ohne sozialen Druck. So entsteht ein Gegengewicht zu digitaler Unverbindlichkeit. Solche Angebote sollten gezielt von gesellschaftlich anerkannten und positiv besetzten Gruppen vermarktet und getragen werden, um nicht den Charakter reiner Hilfsleistungen zu vermitteln. Andernfalls könnte der Eindruck entstehen, die Betroffenen hätten persönlich versagt oder seien nicht in der Lage, Herausforderungen eigenständig zu bewältigen. In der Folge würden solche Maßnahmen in der breiten Gesellschaft auf geringe Akzeptanz stoßen und das Risiko erhöhen, bestehende soziale Unterschiede weiter zu verfestigen.

3. Echte Begegnungen ernst nehmen – präventiv

Heute wird Einsamkeit meist erst dann thematisiert, wenn sie bereits gesundheitliche Folgen zeigt. Dabei wäre es viel wirkungsvoller, sozial präventiv zu handeln – also Begegnungen zu fördern, bevor Isolation entsteht. Dafür braucht es eine positive Sprache und Bilder, die junge Menschen motivieren: „Glow up your social life“ ist etwas ganz anderes als eine staatliche Kampagne mit dem Titel „Gegen Einsamkeit“. Wer junge Menschen erreichen will, muss in ihrer Sprache und Ästhetik kommunizieren – leicht, optimistisch und nahbar.

4. Hybride Lösungen nutzen

Gen Z lebt selbstverständlich in hybriden Welten. Sie entdecken ihre Nischen online, aber das Bedürfnis nach echter Nähe erfüllt sich nur offline. Hier braucht es digitale Plattformen, die Brücken schlagen: Apps, die Menschen mit ähnlichen Interessen zusammenbringen, aber konsequent darauf ausgerichtet sind, Treffen im echten Leben zu ermöglichen. „Digital finden – offline binden“ sollte das Leitmotiv sein. Nur so lassen sich Trends wie das Pudding-Essen verstetigen und in dauerhafte Gemeinschaften übersetzen.

5. Weniger Bürokratie, mehr Empowerment

Viele junge Menschen hätten Lust, selbst kleine lokale Initiativen aufzubauen – scheitern aber an Vorschriften, Genehmigungen oder schlicht am fehlenden Wissen, wie man eine Social Third Space oder auch IRL Communities nachhaltig betreibt. Hier braucht es Wissensvermittlung in cool: einfache Toolkits, inspirierende Best Practices, kurze Videos, die erklären, wie man einen Run Club gründet, wie man Räume für Treffen findet oder wie man Mitstreiter:innen gewinnt. Wenn wir Barrieren abbauen und Wissen teilen, können hunderte kleine, selbstorganisierte Communities entstehen – und dauerhaft die soziale Gesundheit von Millionen von jungen Menschen fördern.

Fazit

„Pudding mit Gabel essen Treffen“ zeigt uns: Wenn wir jungen Menschen Räume geben, füllen sie diese mit Kreativität, Zugehörigkeit und echter Gemeinschaft. Die Frage ist nicht, ob sie wollen – sondern ob wir bereit sind, ihnen diese Räume auch langfristig zu ermöglichen.

Gerrit Dokter, Experte für soziale Gesundheit und Innovation, kontaktieren

Als Experte für Lösungen zur Förderung sozialer Gesundheit, Entwicklungen von sozialen Innovationen und IRL-Begegnungen unterstütze ich, Gerrit Dokter, Kommunen, Organisationen und Brands dabei, genau solche Formate zu entwickeln. Denn soziale Gesundheit ist kein Nebenthema – sie ist die Grundlage für eine resiliente Gesellschaft.